2019.07.13

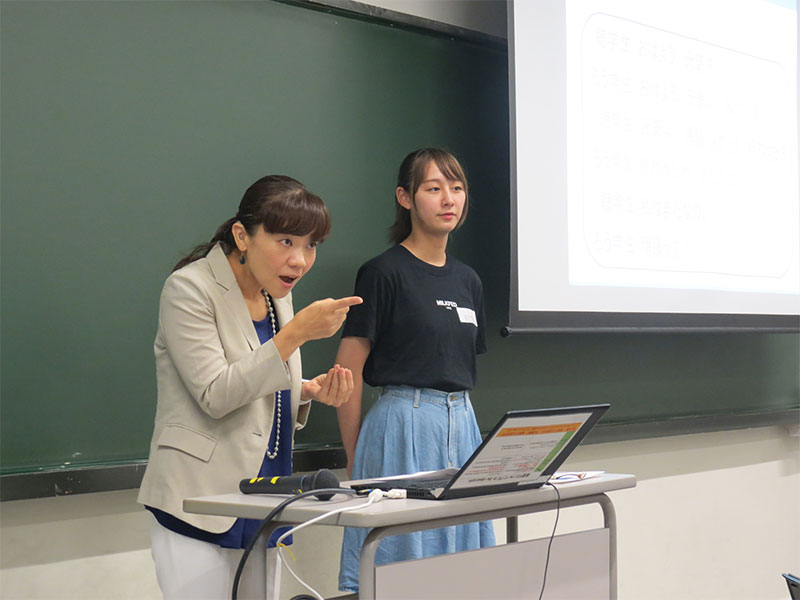

具体例を交えて講演してくださった野崎先生

松尾芭蕉の句を日本手話で表現!

手話の形を丁寧に教えてくださっています。

自分の名前の手話を覚えよう!

手話で「ありがとう」

ペアになって自己紹介

表情も大切な文法要素のひとつです。

ペアを変えて楽しくたくさん練習しました!

| 日時 |

2019年7月13日(土)13:30~15:30 |

|---|---|

| 場所 |

池袋キャンパス 10号館 X106教室 |

| 講師 |

野崎 静枝 氏(本学兼任講師「日本手話1-4」担当) |

| 内容 |

聴覚しょうがいや手話に関する知識と実践を通して、聴覚しょうがい者理解とサポートについて学ぶ講座です。

|

| 参加人数 | 27名(学生12名 職員15名) |

第1部「聴こえない人って?」~野崎先生による日本手話での講演~

実施後記

「聴こえない人」の中には、ろう者・難聴者・盲ろう者・中途失聴者など、さまざまな人がいます。手話にも、大きく分けて「日本手話」と「日本語対応手話(手指日本語)」があり、手話の違いでコミュニケーションのずれが生じることもあると、野崎先生による手話の実践を見て学びました。

聴こえない人が社会のなかで活躍するためにどんなサポートがあったらいいのか、何をすればお互いにハッピーか。相手の視点からみようとする想像力こそが「人間力」、それが真のバリアフリーにつながると、お話を通して考えることができました。

参加者の声

-

日本手話と対応手話の違い、ろうの方々がどんなことを期待するのかなど生の声をたくさん聞くことができました。松尾芭蕉の句の手話はとても美しかったです。(法学部3年)

-

「聴こえない」といっても、色々なグループがあると知りました。私からは同じ様に見えてしまう手話も、伝わる人もいれば伝わらないグループもあると知りました。(観光学部3年)

-

口の動きを大きくすると話が通じやすい、というお話で、研修時に自分がマスクをしていたことから、様々なバリアがあるということを感じました。(職員)

-

聴覚しょうがいのある方でも、それぞれの生育環境、聴力を失われた時期等によって、様々なコミュニケーションの方法をとられていることを学びました。(職員)

第2部「手話体験」~細野先生・野崎先生による手話講座~

実施後記

- 名前を覚えよう・挨拶をしよう

- グループに分かれ、先生やろう学生の指導のもと、まずは自分やグループ内の人の名前の手話表現を覚えました。次に「おはよう」「ありがとう」「お疲れさま」などの挨拶も学びました。その後、先生とろう学生による会話のお手本を見て、いよいよ自己紹介の実践です。時間の許す限りペアで自己紹介をして、手話に慣れていきました。

- ろう学生と話そう・受付で対応しよう

- 続いて、大学生活での会話に挑戦しました。今回練習したのは、「課題終わった?」という学生同士のやり取りと、学生が「学生証をなくした」と受付に行くときの職員とのやり取りという2つの会話です。お手本を見て語彙と会話の流れを確認し、ペアの相手を変えながら繰り返し練習しました。指導役のろう学生も、参加者の職員に丁寧に教えていましたね。表現がなかなか覚えられず苦戦する参加者もいましたが、笑顔が絶えず、皆さんとても楽しそうでした。

参加者の声

-

こうした改まった場で手話を教えることがあまりないのですが、みなさんがとても早く、スムーズに手話で会話してくれていたので、とても嬉しかったです。(現代心理学部1年)

-

私の知らない表現(元気とがんばれの違い)や表情、首のふり方なども学べた。(現代心理学部1年)

-

実際に手話をしてみて、最初は難しさを感じたが、慣れれば普通に誰でも会話できるように感じた。また、これからもろう者の方とも話せるぐらいに手話ができるようになりたいと思った。(理学部2年)

-

実践形式で学ぶことができ、手話が身近になりました。手話を使う機会があったら使ってみたいと思います。(職員)