2022年度 実践!バリアフリー講座「聴覚しょうがいの理解と支援の実践」開催報告

| 日時 |

2022年10月8日(土)13:30~15:30 |

|---|---|

| 場所 |

新座キャンパス7号館3Fアカデミックホール |

| 講師 |

野﨑 静枝 氏(本学兼任講師「日本手話1-4」担当) |

| 実施内容 |

|

| 参加人数 |

|

実施後記

野﨑氏・岡田氏それぞれの視点やご経験からの講演により、聞こえないとはどういうことか、聞こえに関わらず何かに一緒に参加するだめにどんな工夫があったらいいか、さまざまな側面から知ることができました。協力してくれた聴覚しょうがいのある学生たちがグループワークに参加してくれて、初めは緊張していた皆さんも次第に和やかな雰囲気になり、時間がとても足りないくらいそれぞれに盛り上がっていました。

今回の参加者のなかで、手話に触れられる企画にもっと参加したいという学生からの声も多くあり、新座キャンパスで実施していた「手話カフェ」の企画を、秋学期に池袋・新座両キャンパスで実施することにも結び付きました。

手話、筆談、口話、スマホの文字入力、音声認識アプリの使用など、聞こえない・聞こえにくい方たちとのコミュニケーション方法はさまざまです。どの方法が良いか、相手にどう伝わっているか、お互いに確認しながら伝え合うことで、新たな繋がりが生まれていく可能性や、お互いに伝わる喜びを感じる機会となりました。

参加者の声

-

※開催後に実施した参加者からのアンケートより

-

自分が思っているよりも、口話を読み取ることは難しいということが印象的でした。ろう者の方と接するときは、口を大きく動かして話せば通じると思っていましたが、それは思い込みだったということに気付かされました。

-

CODAやデフリンピックの認知度についてなど、特に初めて聞くお話が多く、2025年のデフリンピックが東京で行われるということも初めて知りましたが、ここで聞けてよかったです。その時までに手話を勉強して、少しでもボランティアとして携わったり、見に来る人たちのお手伝いが出来たりするようになりたいなと思いました。

-

岡田さんの普段のお仕事の様子を踏まえたうえで、「手話通訳がいるのはあくまでも前提であり、大切なことは聴者とろう者が会話に入っていけること」というお言葉が心に残りました。「通訳」と聞くと、翻訳のように単に訳すことをイメージしがちですが、手話通訳はそうではなくて、「会話のサポート役」あるいは「つなぎ役」のような存在だと思いました。

-

口話を使わずに初対面の方とコミュニケーションを取る難しさを改めて痛感しましたが、こういう場面でこそコミュケーションに対する積極性が見えると感じ、とてもよい実習だったと思います。表現を教え合うというのも有効だったと思います。

-

これまで手話を全く知らなかった私が、音声を使わずにグループの方たちとコミュニケーションをとることができて、自分でも驚きました。音声を使ったこれまでのコミュニケーションが、コミュニケーションの1つの方法にすぎないことに気づきました。

-

手話ができる人や全く知らない人など様々な人がいる状況でも、少し気を使うだけで楽しくコミュニケーションが取れて面白かったです。筆談では、絵を描いて伝えるのもありだということも学びました。

-

聴覚しょうがいを持つ人とのコミュニケーション=手話という認識ではなく、一人ひとりや状況に応じたコミュニケーション方法をとることが必要だと感じました。

-

しょうがいというと「目が見えない」、「耳が聞こえない」というように枠にはめて考えがちになっていましたが、当人や周囲の人が抱えている悩みやニーズにはさまざまな種類があることを知り、そのハードルを少しでも取り払っていく努力や理解が必要であると感じました。

-

今後自身が聴覚のみならず支援を必要としている方にコミュニケーションをする上でも伝わっている「つもり」になっていないか、伝わっているかに留意する必要があると強く感じました。

-

講師の方のお話も勿論ですが、サポート学生が今日のような教員も学生も混ざった場で話す機会もあれば、また違う視点の話をみんなで考えることができるのかなと思いました。

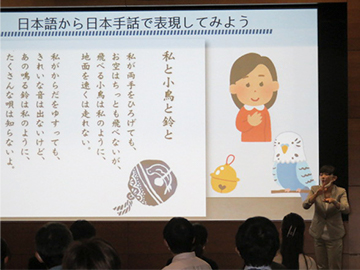

バリアフリー講座の様子

講師:野﨑 静枝 氏

講師:岡田 直樹 氏(左)、北川 光子 氏(右)

(写真右側)情報保障として音声認識アプリによる字幕表示を実施

サポートスタッフ学生による字幕の誤認識修正作業

グループワークの様子